破風山のショートコースを歩いて来ました。

今回で3回目になる破風山ですが、どうも私は相性が悪いようなんです。^^;

1回目は、皆野駅に車を停めて、前原尾根コースで登り高橋沢コースで下山しました。

2回目は、登山口が分からず通り過ぎてしまい、高橋沢コースを登り前原尾根コースで下山しました

この、前原尾根コースがとてもキツくて、バテバテになっってしまったんです。

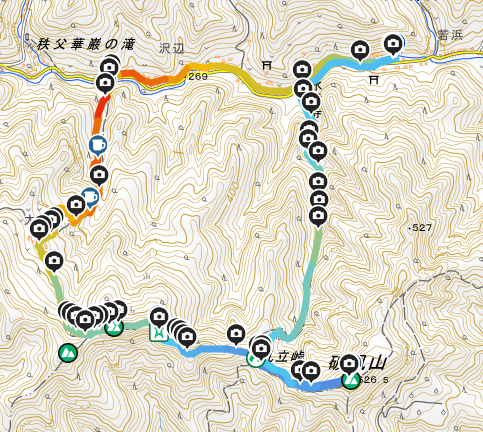

なので、今回は最短コースの如金峰コースを歩きました。

右の青い所の駐車場から歩いて、下山は左側にある水潜寺のところへ出ました。

今回私が歩いたコースの登山口は、とても不便な所にあるので車で行く方が良いと思います。

バスは1時間に1本で、全く無い時間帯もあったからです。

それでは、コースタイムが短くてマイナーなコースをご紹介します。(初心者には危険です)

歩いたのは、2023年12月30日でした。

破風山へのショートコース

コースタイムは、休憩時間も入れて3時間57分でした。

上り521m下り521mで、コース定数は12の初心者向けだと思っていました(過去形です)

私は、写真を撮りながらゆっくり歩いたのに、YAMAPの表示では平均ペースが110~130。

これは、コースタイムに対して、やや早いということです。

登山口近くの駐車場

ここは登山者のための駐車場では無く、観光トイレを使う人用の無料駐車場です。

停める場合は、出来るだけ奥の端っこに停めるようにしましょう。

道路が真っ白に見えてますが、これは雪では無くて霜のような感じでした。

凍っている場所もあって、すごく滑りましたよ。

華厳の滝登山口

駐車場から水潜寺方面へ20分ほど歩いたら、登山口に着きました。

でも滑る道をゆっくり歩いたので、寒い季節で無ければもっと早く着くと思います。

すっごく寒くて、耳当てを使ったほどでした。

左の写真の看板が目印で、道を渡った所が右の写真で、ここが登山口です。

登山開始

登山道に入ると薄暗い樹林帯で、地味にキツイ登りが長く続きました。

日差しが届かないので凄く寒いし、テンションが上がらず早くも足に疲れを感じていました。

登って行くと車道に出て、住居が数件並らんでいる集落のようでしたね。

大前山へ

天狗山への道と大前山へ向かう道の分岐があります。

どちらへ進もうか、コースタイムと私の体力を考え、距離が短い大前山へ向かう事にしました。

ここの登山道は狭くて急な上りが続きます。

足へ負担が掛からないように、気をつけながら歩きましたが、疲労が溜まって行くのを感じました。

やっぱり、破風山は止めれば良かったかなぁと、思ってしまったほどでした。

過去2回の経験から、私は破風山と相性が悪いと感じていたからです。

でも稜線に上がると、素晴らしい眺めと日差しの温かさが私を迎えてくれましたよ。

それまで上がらなかったテンションは、日差しに温められて一気に上昇。(^^)

まるで春のような温かさに、足の疲れを忘れてしまうほどでした。

岩場登場

岩場を登る時、最初に良く観察しましょう。

どこに足を置いて、どこに掴まって、どうやって登るかを、頭の中でシュミレーションします。

理由は、登り始めてしまうと体は岩肌に近くなり、周りが良く見えなくなるからです。

右の写真は、一見すると簡単に登れそうに見えますね。

でも、鎖の垂れている場所から写真中央に登る時、少し難しかったんですよ。

まず、足の置き場が無かったので(届かなくて)左へ回ろうと考えました。

ところが、良く見ると左からの方が、岩が反り返っているので難しそうでした。

なので、中央を突破する事を選択しました。

引っかかりが少なかったので、片手で鎖を掴んで腕の力で登りました。

注意点

このように鎖が垂れている所では、両手で鎖を持ってはいけません。

その理由は、少しの重心移動で体が傾いてしまったり、振られてしまって危険だからです。

片手で鎖を握って、もう一方の手は岩を掴むか掴む所が無くても、手で岩を触っているようにします

そうすることで、身体が振られるのを防ぐ事ができます。

これは『三点支持』 『三点確保』 と言う岩場を安全に登る為に大事な動き方です。

三点支持 三点確保

どちらも意味は同じで、『三点で支える』ということです。

岩場では、両手と両足を使って上り下りします。

その時に動かすのは4本の手足の内1本だけにするのです。

つまり、残りの3本の手足はしっかりと岩を捉えている、これが『三点支持』『三点確保』です。

これにより、体が左右に振られる事無く、安定して上り下りが出来るという訳です。

三点支持・三点確保は、小さな岩場でも大きな岩場でも、全く同じ方法で登り降りします。

練習が必要

頭で判っていても、最初の内は手と足を同時に動かしてしまします。

なので、ちょっとした岩場が出て来たら、練習をしておきましょう。

頭の中で「三点確保、三点確保(支持)」と唱えながら動くのが、おすすめですよ。

また練習だけでは無くて、実際に岩場を登る時も、頭の中で唱えながら登ると確実に動けます。

眺めがとても良い

岩場を登り切った所で周りを見ると、天狗山や街並みが良く見えました。

低山だから、家々が大きく見えますけどね。

岩場に着くまでは寒かったのに、急な所を登っていたら、汗ビッショリになるほど暑くなりました。

でも、岩場でテンションが上がっているから、キツイと感じることも無くて楽しかったですよ。

そして、登った先には石像がありました。

しっかり作られた石垣の上に鎮座していましたが、首はありませんでした。

周りを見ても落ちていなかったので、管理されている方が持ち帰ったのでしょう。

山の神様へは、いつもご挨拶をして安全登山を祈願しています。

大前山 山頂到着

大前山の山頂は、とても狭い・・・と言うより、登山道の一角って感じでした。(^^;)

私が居る場所は、後ろギリギリの所でしたからね。

この写真の右側にも、2~3人がくっ付いて立てる位の場所はありましたけど。

でも、座って休むほどのスペースは無かったですよ。

破風山へ向かう

大前山から先の登山道の多くは細尾根で、よそ見をしていたら踏み外してしまいそうな感じでした。

尾根というのは、両側にそこよりも高い所が無い道を言い、細尾根というのは文字通りに、細い尾根

道のことです。

場所によっては、肩幅も無いような所もありますよ。

その多くは両側が切れ落ちているので、滑落したら命を落とすか大怪我をするような所です。

なので、周りを見る時は必ず立ち止まり、写真を撮る時は足を動かさない。

これを守って、安全に通過してください。

しばらく続く細尾根

クネクネしながら細尾根は長く続いて、広くなったと思ったら大前山からの下山でした。

急な下りで鎖も着いてたけど、位置が足元や膝近くだったので、邪魔だと感じてしまいました。

こんな鎖やトラロープが有る場所は、足やストックに引っかからないように注意して歩いてください

傾斜がキツイので、登る時は鎖を持って登るのかなぁ?

下ったら登る

下ったら今度は登る、これは登山アルアルですね。^^

登りっぱなし下りっぱなし、という所もありますけど。

でも、アップダウンの有った方が、使う筋肉が変わるので筋肉疲労を起こしにくいんですよ。

下の写真は、私の大好物の岩や根っこの登りです。ルンルン

こういう場所では、鎖が根っこや岩に引っかてしうこともあり、かえって危ないので注意です。

根っこや岩がしっかり掴めるのなら、鎖を使う必要はありません。

鎖が有ったら絶対に鎖を持たないとダメ、なんて事は無いですからね。^^

取りつく前に全体を良く観察する

岩場と同じく根っこだらけの所も、登る前に全体を良く観察しましょう。

そして、ここに足を置いてこっちを持って、その上はこうやって登って、と頭の中で考えます。

登り始めてしまうと体と斜面が近すぎて、上下左右がが見えにくくなってしまうからです。

そして度々顔を上げて、進む方向を確認しましょう。

知らず知らずの内に、変な方向へ進んでしまうこともあるからです。

皆野アルプス武蔵展望台

登り切った所は展望台でした。

低山だけど、岩登りがあり根っこ登りがあり、この展望の良さがあります。

だから、お得感が満載の登山コースだと感じました。

岩場の急降下

展望台を離れると、岩場の急降下が待っていました。

コースタイムや他の登山者情報から、初心者向けと考えていた登山道ですが少し危険ですね。

特にこの場所は、岩がせり出しているので、足を着く場所が見えず怖かったです。

岩場を降りる時は

岩場を降りる時は、岩の方を向いて後ろ向きに下って行きます。

その理由は、岩を背にして下った場合、ザックが岩に引っかかったり、ぶつかるからです。

そして最悪の場合は、後ろからドンッと突かれたような状態で前に飛び出してしまいます。

慣れないと「足元が良く見えないから怖い」と感じるみたいですね。

でもこれは、そう感じるだけの事で、ちゃんとお腹の方から足元を確認する事が出来るんですよ。

注意点

ベッタリと、岩や斜面にしがみ付くような体制は、足元が見えないので危険です。

岩や斜面から身体を離す事で、足元や掴む場所が良く見えるようになります。

体を離すのは怖いかも知れませんが、しっかり岩や根っこに掴まっていれば大丈夫なんですからね。

私は登山を始めた頃、前向きに降りて怖い思いを経験しています。

なので初めて後ろ向きで降りた時は、こっちの方が全然楽!!って感じましたよ。

足元が見えない場合

出っ張りがあって、本当に足の置き場が見えない時は、あまり下の方へ足を伸ばさないでください

身体に近い場所で足を動かして、どこか足がぶつかる所が無いかを探ります。

足にぶつかった物が有った場合は、そこを蹴って見て崩れてしまうかどうかの確認をします。

崩れなかったら足を置いて、しっかり着地したことを確認してから、体重をかけてくださいね。

もし、どこにも引っかかりが無かったら、そのルートは間違っているかも知れません。

一度、上り返してルート確認をすると良いでしょう。

その後の手順

1,片方の腕を下して体の横辺りを掴みます。

2,次は上になっている腕を、体の横まで下ろしてしっかり掴みます。

3,両手が体の横辺りで、しっかり掴めたのを確認してから

4,片足を下に伸ばし、着地出来る場所を探ります。

5,足がしっかり置けたことを確認してから、残りの足を下に伸ばして足場を確認。

これを繰り返して、下まで降りて行くと言う訳です。

もしも足で探っても着地出来る場所が無かった場合は?

どうしても無理!って思ったら、来た道を戻って下山するという判断が必要です。

強行突破を試みて、滑落で怪我をしたら大変ですからね。

自分には、この道は無理だったと諦めた方が良いです。

鞍部の札立峠に到着

軽く上り下りを続けて札立峠に着きました。

鞍部というのは、高い所と高い所に挟まれた低い部分のことです。

札立峠の由来が書いて有る物があったので、それを見た後にウロウロしていました。

そしたら、中央に神様がいる事をすっかり忘れて、踏みそうになっちゃった。^^;

ここでも、山の中を歩き回る事のお許しを得て、安全も祈願しました。

札立峠まで来れば山頂はもう直ぐ、この急な所を登ったら山頂です!

破風山の山頂に到着

なんとか、山頂へ着くことが出来ました。^^;

山頂は360度に近い展望

夏は木の葉っぱがあって見え難いかも知れませんが、冬は良く見えます。

動画で話しているので、音量を上げて見てくださいね。

両神山 奥秩父の二子山 武甲山 武甲山の近くの二子山 は確認できました。

この日は、とても良い天気だったけど、遠くが少し霞んでいたのが残念でした。

山頂は暑かった、でも

12月末なのに日差しが暑くて、薄い長袖の上に半袖を重ねただけの服でも汗ばむほどでした。

季節に関係なく、気温に関係なく、登山は汗をかくのでその汗が冷えない工夫が必要です。

休憩中は、ウインドブレーカーなどを羽織りましょう。

最短コースでもバテバテ

私は山頂へ着く前から、既に足は限界に近い位に疲れていました。

疲労感が酷い時に、足を冷やしたり座ったりすると、私は直ぐに激攣りしてしまいます。

だからご飯を食べてる時も、ずっとストレッチを続けていて1回も座りませんでした。

やっぱり私にとって、破風山は相性が悪い山みたいです。^^;

私が座れないので、ご飯を食べたら下山開始です。

下山開始

水潜寺へ向かう

まずは、先ほどの札立峠まで戻ります。

ここは分岐になっているので、ここから水潜寺方向へ下っていきます。

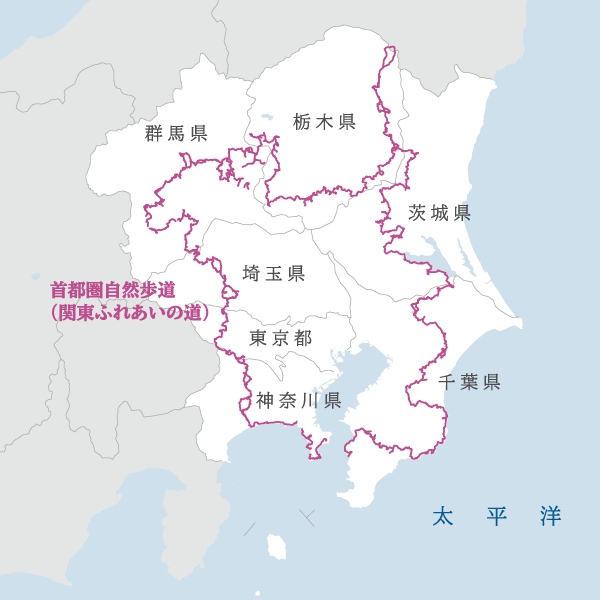

関東ふれあいの道

下山は『関東ふれあいの道』で、とても整備されて道標もしっかりあるので迷う事は無いです。

『関東ふれあいの道』というのは、環境省が管轄している道で、正式名称は『首都圏自然歩道』

1都6県で、総距離1.800kmだそうですよ。

上の写真は、もう少しで下山できるという辺りです。

特に急な所も無かったのですが、既に太ももの筋肉は限界を向かえていました。

なので、太ももの付け根が痛くて、スタスタ歩くことが出来ず、主人に置いていかれました。^^;

下山しました

下山に掛かった時間は約30分で、出てきたのは水潜寺の横でした。

出て来たのは、階段の右側です。

足が痛い時の歩き方

ここから車道までは急な下りなのですが、足が痛くて仕方なかったので後ろ向きに歩きました。

前に向いて歩くと膝や太ももが痛い時、後ろ向きに歩くと全く痛く無くて大股で歩けるんですよ。

道の凸凹などに気をつけて、やってみてくださいな。楽ですよぉ。(^^)

車道に出るとバス停があったので、ちょっと見たけど・・・・

バスの運行は少ない

1時間以上、空いてるところもありますね。

この辺りに住んでいる方は、車が無かったら大変だと思います。(汗)

真っ白な車道は、凍っていた水分が少し溶けてシャリシャリになっていました。

今まで汗をかいて歩いていたのに、急にこんな寒い所に出て筋肉が冷えてしまいました。

そのせいで、車に戻って靴を脱いでいた時に、両足が激しく攣ったんですよ。

最近は無かったほどの、激しい攣り方で痛くて叫んでしまいましたね。^^;

慌てて、漢方薬の68番を飲みました。(すごく良く効きます)

激攣りからの硬直

でも直ぐに治まったので、膝のサポーターを外していたら、右足が硬直してしまいました ><。。

激痛に「痛い!! 痛い!!」と叫び続け、喉が痛くなったり息が止まりそうになったほど。

そしたら、主人が太ももを擦ってくれて、少しずつ治まって来ました。

まだ攣ってはいたけど、ストレッチを始めたら、ようやく攣っているのが治まって良かったです。

硬直した後は

激しく攣って、硬直まですると、その後は長い時間ずっと痛みが残ります。

帰りに寄った温泉で温冷治療をしましたが、その最中も足の裏や指が、ビンビン攣っていました。

家に帰ってからシップを貼ったのですが、元旦になっても痛みは続いていたのでした。

あ~~~、やっぱり私は破風山と相性が悪いんだわぁ。

アチコチに居た神様に嫌われてるのかなぁ?

本当に、もう2度と行かない!! って決めました。(^0^)

他にも右サイドバーの『カテゴリを選択』の中に、おすすめの山が並んでいるので見てくださいな

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/457fbe59.d24ea34f.457fbe5a.b68d4f50/?me_id=1414274&item_id=10003073&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjetdrug%2Fcabinet%2Fp05-02%2F4987138390684-01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)