山を歩く時は、安全かつ効果的な足の着き方が重要です。

正しい歩き方を身に着けることで、疲れにくくなり転倒のリスクも減らす事が出来ます。

今回は、山での歩き方について理解して実践して頂くために、詳しく解説します。

山の中を歩く時、足の着き方はとても重要です。

街中で歩く時は、踵から着地してつま先で蹴りだす、という歩き方をしていますよね。

整備されていない登山道を歩く訳なので、普段と同じ歩き方をしていると、疲れてしまったり

足を滑らせてしまって危険になります。

また登山靴は、街の歩き方で歩きやすいようには出来ていません。

急な斜面も安全に歩けるように考えられています。

そういう機能を持たせてあるので、その機能をすべて発揮できる歩き方が必要という訳です。

なので今回は、『フラットフィッティング』と言う山の歩き方について解説していきます。

山を歩く時はフラットフッティング

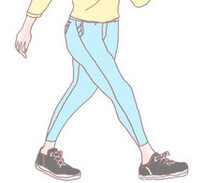

街での歩き方と登山の歩き方を比較してみましょう。

どこが違うか判りますか?

私達は普段、無意識に歩いていますね。

街での歩き方は、踵から着地して靴底を地面に着けてから指で蹴りだすという歩き方です。

登山では、靴底全体で着地して靴底全体を持ち上げるという歩き方をします。

れが『フラットフィッティング』という歩き方です。

なぜ山の歩き方は違うのか?

登山道は、車道のようにフラットなところは余りありません。

凸凹しているのが当たり前の登山道。

踵から着地すると、接地面が少ないので不安定になったり滑り易くなります。

また一瞬ですけど、踵に体重が乗ってしまいます。

その為に、着いてる方のふくらはぎや太ももへの負担が、大きくなってしまいます。

これを長く続けると、筋肉疲労が大きくなって長く歩けなくなってしまうと言う訳です。

フラットフッティングは安定と負荷の分散

フラットフィッティングは、足裏全体を地面に着けます。

なので、凸凹している場所でも、余りグラグラせずに着地出来ます。

また、この歩き方をすると必然的に歩幅が狭くなります。

歩幅を狭くして歩く理由は、膝への負担や股関節への負担を減らし疲れにくくする為です。

『膝が痛む原因と対策・・・』の記事にYouTube動画を載せてあります。

見て頂くと歩き方や注意点などを詳しく教えてくれています。

なので、良く判ると思いますから、何度も何度も見て歩き方をマスターしましょう。

登山靴のアウトソール

登山靴のアウトソールには、材質や凸凹などで滑り難い工夫が施されています。

その機能を十分発揮させるためにも、靴底全体での着地が必要だと言う訳なのです。

山を歩く時、蹴り出しがダメな理由

上に書いたように1つは、踵や足への負担が大きいという事があります。

もう1つ大事な理由が、落石を起こしてしまうからです。

登山道には、小石や落枝がいっぱい有りますよね。

なので蹴りだして歩くと、つま先でコレらを後ろへ飛ばしてしまいます。

人けが全く無くて、単独登山だったら危険な事はありませんけど。

でも、山の中に居るのは自分だけでは無い、ということが多いです。

落石の危険

蹴り出したり、つま先で蹴っ飛ばすような歩き方をしていると、石や落枝を飛ばす事になり大変危険です。

「登山道上に飛ばなくて、斜面の方向へ飛んで行ったから大丈夫だよ。」この考え方は大きな間違いですよ。

なぜなら、山は九十九折に登って行く所も沢山あるし、斜面の下には登山道がある事も多いです

見えなくても声が聞こえなくても、人が居る可能性を考える必要があります。

登山道を荒らす

人に危険が及ばなかったとしても、蹴りだす事で登山道が崩れたりして、荒らしてしまうという事になります。

凸凹が多い登山道で、さらに凸凹を作ったり道の端っこを崩してしまう、すると道が細くなったり、生えていた植物に影響を与え

てしまう事もあるのです。

実例

埼玉県にある、棒の嶺の登山道でコンジリ峠への登りは、土留めの階段になっていました。

しかし、人気の山で多くの登山者が登り、急な階段を避けるように横を歩いて登る人も、多くいました。

その結果、やがて土留めの横は削られ、土留めの丸太が崩れて歩けなくなってしまいました。

そのために植生も絶えてしまい、今は植生を再生させる為に、その部分が通行止めになっています。

山の為にも、歩き方に気を付ける必要がある、という訳です。

落石を起こしてしまったら

意図していない行動だったとしても、落石を起こしてしまうことがあります。

その場合は直ぐに、大きな声で「らく===!!!」と叫んでください。

1度だけでは聞き取れない事もあるので、「らく! らく! らく!」と続けて叫びます。

後続している登山者や、斜面の下で見えない所にいる登山者へ気づかせるためです。

フラットフィッティングは練習が必要

つま先で蹴りだす歩き方は、しっかり身に着いていて考えなくても歩けていますよね。

でも、登山の歩き方であるフラットフッティングは、過去に経験が無いと言う方が多いでしょう。

だから、しっかり意識して考えながら練習をしなければ、スムーズに歩く事が出来ません。

フラットフッティングの歩き方

細かく説明していくので、是非やってみてくださいね。

1,膝に少し力を入れて足を真っ直ぐに延ばし、股関節で歩くようにしてみてください。

初めはロボットのようになってしまうと思います。

2,腰の骨に手を置いて、腰は動かさず股関節を上下するように歩きます。

すると、歩幅は狭くなり足を伸ばしている事で蹴りだしが出来なくなりますね。

この時、つま先に体重をかけたら X です。

3,足裏全体をベッタリ着けて移動するという事に、意識を集中してください。

このとき、背筋は真っ直ぐに伸ばしたままにしてくださいね。

4,動きに慣れたら伸ばしていた足の力を抜いて、そのままベッタリ着ける歩き方を続けます。

真っ直ぐ歩くだけではなく、カーブしたり曲がったりもしてみましょう。

どうですか?

その場で足踏みしているみたいに、膝から下を真っ直ぐに上げて歩けていませんか?

これがフラットフッティングです。

足を前に出そうとしないで、上にあげるという歩き方です。

登りは簡単、下りは難しい

急な坂を登る時、つま先だけで歩く人は居ないですよね。

だから、登りでフラットフッティングをするのは簡単なんです。

でも下りは怖いんですよ、最初の頃は。

緩い坂道なら何とも思わないかも知れませんが、ちょっと急な坂を下る時は怖く感じます。

そんな時に私は「靴底を信じろ!」って頭の中でつぶやいています。^^

ウトソールの機能を信じてください。

ベッタリ地面にソールを着けて歩けば滑る事は少なく、安全に歩けます。

そう歩けるようにソールが作られているからです。

でも、フラットフッティングの歩き方で練習したままに歩くと・・・

傾斜がある分だけ、つま先が浮いて踵で着地という事になってしまいますね。

下り坂でもフラットフィッティング

下り坂を歩くポイント

下りでもフラットフッティングするには、ちょっと意識しないと難しいものです。

まず、つま先に軽く力を入れて意識を集中させ足首を伸ばして、つま先から着地するように意識します。

そうすると、足裏全体を地面に着けて、歩くことがやり易くなるんです。

この時、怖いからって腰と膝を曲げて恐る恐る足を出してはいけません。X

その体制で下ると、腰や膝を痛めてしまいます。

重心が体の中心に来なくて安定しないので、足を滑らせて転んだり、よろけたりして負担が大きくなるんです。

まず、体重は後ろ脚に残したまま前の足をゆっくり着地させます。

「ここなら足を置いても大丈夫」と確認出来たら、前の足(下になってる足)に体重を移動します。

前の足に体重が乗っても安定している事を確認したら、後ろの足を地面から離します。

また歩幅は、上る時よりも狭くした方が滑り難いです。

上りでも下りでも、足が体から離れる程、筋肉や関節への負担が大きくなります。

そして、重心が変わって不安定になり易いので『歩幅は小さく』これが登山の歩き方の基本です。

山を歩く為の登山靴

フラットフィッティングで歩く為には、登山靴のアウトソールが持つグリップ力が必要です。

しっかり登山道を掴んでくれなければ、安心してフラットフィッティング出来ませんからね。^^

登山靴は、ソールが滑りにくいように素材やカッティングが作られていて、安心して歩けるんです。

だから、自分の登山靴のソールを信じて、怖がらずにソール全体を地面に着けるように、歩きましょう。

おすすめの登山靴

登山を始めようとしている方や初心者には、キャラバンの登山靴がおすすめという記事を書きました

ここでは特にグリップ力に注目して選んでみました。

上の物はユニセックスの靴で す。

軽量とは書いてありますがグラム表示 が無いのでどれくらい軽いのかは 分かりません。

ローカットなのでハイカットよりは軽いですね。^^

こちらも、男性・女性どちらでも履ける登山メーカーの靴です。

撥水では無く、地面から4cmまでは防水と謳っている靴です。

内生地も外生地も防水生地を使用して、縫製部分には防水テープを貼るという徹底ぶりです。

雨が降っても川を渡渉する時にも、安心という靴ですね。

アウトソールは、固めの合成樹脂製と深めの溝で地面をしっかりグリップします。

23.5cmで約350gという軽い靴です。

山を歩く時はフラットフィッティングで

靴底をしっかり地面に着けて歩くのが、フラットフィッティングです。

フラットフッティングの歩き方は、しっかり練習しなくては上手く出来ません。

でも疲れ難く、体を守る為の歩き方なのですから、練習を重ねてくださいね。

登山=苦しい・辛い というイメージを持たれている方も多いと思います。

確かに間違ってはいませんけど ね。^^;

辛いや苦しいを乗り越えて、満足感や達成感を味わう、それが登山ですから。

そして、大袈裟な言い方に聞こえるかも知れませんが、登山は常に『死と隣り合わせ』である事も忘れてはいけない事実。

今回書いた落石のこともそうですが、滑落や道迷いなど様々な危険があるのも登山です。

だからこそ、キチンと学習して危険を遠ざける必要があるという訳なんです。

歩き方1つをとっても、安全で疲れにくい方法を身に着けて、登山を楽しみましょうねぇ。(^^)

もし疑問に思う事や知りたい事などがありましたら、下のコメント欄からお知らせくださいね。

お答えしたり、記事として取り上げさせて頂きます。^^

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/224d17cd.a9e3dd3c.224d17ce.09ac0330/?me_id=1387782&item_id=10046279&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkoala2020%2Fcabinet%2Fjun%2F2022-1%2Fcx-tre4300-th.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37727fcf.bd8300be.37727fd0.e32f2972/?me_id=1380959&item_id=10000324&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmoriashizakka%2Fcabinet%2Fmountek%2Fmt1940%2Fmt1940_s5.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)