網代城山は、東京都の西、あきる野市にあります。

今回私は、過去に歩いた事が無い、高尾神社へ降りるコースを歩きました。

そちらはアップダウンがキツイので、リハビリ登山中の方は網代城山から、ピストンで戻った方が楽でしょう。

アクセスからコースを解説します。

登山初心者さんや、暫らく歩いて無いなどのリハビリ中の人などに、おすすめの山なので、ぜひ訪れて見てください。

あきる野市の山々

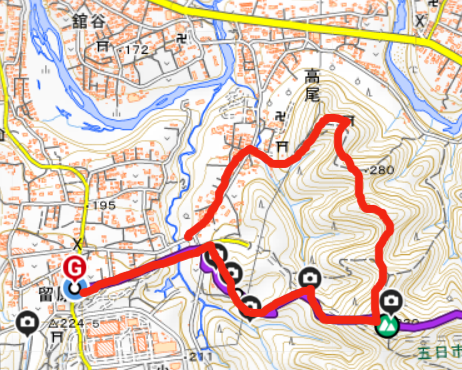

網代城山周回コース

赤い線が今回歩いた所で、右側の緑色の山マークが、網代城山の山頂です。

Gと書かれているゴールと、スタート地点は同じ駐車場なので、塗りつぶされています(笑)

高尾神社から戻って来る線が途切れているのは、その部分から最初に歩いた道に入ったから。

そのまま車道を歩いても、ビジターセンターへ戻れますよ。

網代城山へのアクセス

電車とバスで行く場合は、本数が少ないので、時間をしっかり調べてからお出かけください。

駐車場は無料ですが、ビジターセンターは開門時間が決まっているので、開いて無い場合はセンターの向かい側にあります。

公共交通を利用の場合

JR五日市線に乗り武蔵五日市駅で下車。

西東京バスの川口経由八王子駅行に乗り、5番目のバス停『小峰公園』下車

車で行く場合

圏央道あきる野ICから都道7号線(五日市街道)で、武蔵五日市駅を通過して最初の信号を右折。

道なりに直進していくと、小峰ビジターセンターという信号があります。

ビジターセンターは、9:00~16:30開園(月曜休館・祝祭日は営業)です。

早く付いてしまった人や、周回で帰りの時間が遅くなる人は、ビジターセンターの向かい側の道に入ると、直ぐ左側に無料駐車場

があります。

登山口へ

ビジターセンターの向かいから、車道を真っ直ぐに進んでも行かれますし、直ぐに山へ入る道もあります。

向かい側の駐車場に停めた場合は、直ぐ後ろ側から山へ入れますが、分かり難くい場所もあるので、初心者はスマホ地図を。

また冬以外は草が伸びて、どこが道だか判らない場合もあるので、十分に注意してください。

突き当たったら、左へ進んで階段を降ります。

道標が分かり難い

山へ入った人は、直ぐに車道へ出る事になります。(笑)

その道は、左へ行くとビジターセンターという道なので右へ進みます。

車道って普通は右側通行しますよね、でも右側には道標がありません。

左にあるカーブミラーの所に、隠れるように道標が立っているのです。

橋を渡ったら右に入る

橋を目印に、渡ったら見へ曲がります。

進んで行くと交差点がありますが、ここは左側通行で直進してください。

この先の道標も分かり難くて、右側にはあるのですが、木にくっついてるしグランドがあって、人が居たら見えないからです。

前をよく見て歩こう!

左側を歩いていると、目の高さに下の道標があるので、左へ入って進みます。

写真で見えてる道が終わった辺りが、右へカーブしているのですが、その左側が登山口です。

初めて行った時は、道標を見落として迷ったので、しっかり前を向いて歩きましょう(笑)

道がカーブしたら左

上の写真でカーブしてる左側に、小さな道標があって登山口です。

ここも見落としやすいので、カーブしたら左、と覚えてください。

網代城山の文字は無い

このコースの道標は、分かりにくいものばかりです。

私のこのブログをスマホで開いて、見ながら歩くかスマホ地図を、良く確認しながら歩いてください。

ただし今回私が歩いた周回コースは、地図に表示されて無いので、同じコースを歩きたい方はブログの方が良いかも(笑)

網代城山登山口の道標

道標には、弁天山方面と書かれているだけです。(笑)

ここを入って突き当りを、ヘアピンカーブして右へ進みますが、ほぼ平坦な道で楽ですよ。

熊の足跡?

今回はここで、カモシカであろう足跡を見つけました。

下山後に、ビジターセンターの職員さんに聞いて、職員さんも本を見ながら悩んだ末に、分かったことですけど。

手の平位に大きかったし、蹄っぽくなって無かったから熊?!と、すごく怖くなって熊鈴をリンリン鳴らしながら歩きました。

最近では人里まで熊が下りて来ているので、登山を続けて良いものか、かなり悩んだのですが・・・

足跡は5個くらい付いているだけで、直ぐに茂みに入った様子だったので、念のために写真を撮り、先へ進んで行きました。

網代城山への登山道

登山道は、荒れた所も無く少しずつ急にはなって行くけど、それほどキツイという道ではありません。

山頂が近づくと、短い階段があり傾斜がキツクなります。

そして、下の画像の階段が見えたら、山頂はもう直ぐですよ。

登りきったら山頂なんだけど、上の方は見えて無いほど長いので、頑張りましょう!

網代城山山頂

頑張って登りきると、目の前が開けて山頂に到着で、それが、冒頭の画像です。

テント泊したくなるほどに、フラットで広い山頂なんですよ。(笑)

以前はハンモックを持って来て、中央の木にぶら下げてのんびりした事もあります。

もし、ハンモックを吊るしたい!って人は、タオルなどを持参してください。

そして必ずロープを巻き付ける木に、持参したもので巻くなどの養生をして、木を痛めないように気をつけてくださいね。

眺めの良い山頂

山頂の左側は180度の大展望で、いっぺんに写真へ収めることは出来ないので、3枚に分けて撮りました。

1番左側の眺めから、真ん中、右、と撮ってますよ。(笑)

間は少し被ってる所もあるけど、こんな感じに見えると思ってください。^^

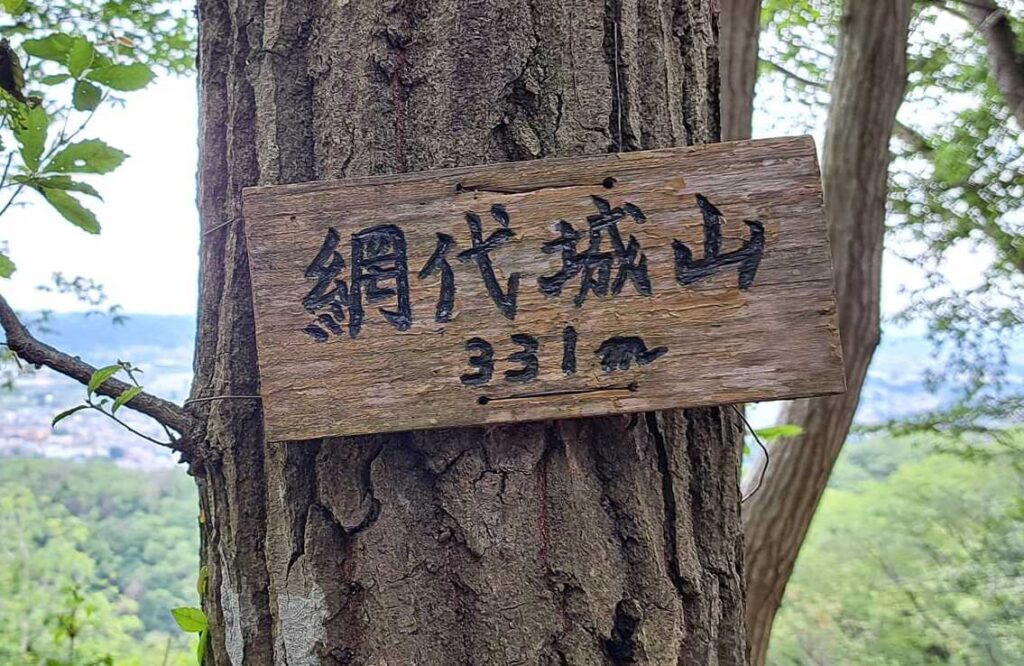

味のある山頂表記

木を彫ってある、とても素敵な山頂表記です。

そして、その周りを良く見ると・・・小さな石にお地蔵さんの絵が。

探してみてくださいね、今も存在しているかは不明ですけど。(笑)

網代城山の由来

高尾神社奥宮へ

次は弁天山へは向かわず下山することにしました。

いつもピストンなので、歩いた事が無い高尾神社へ降りるコースを、歩いて見る事にしたからです。

でも、山頂からの下りがかなりの急坂なので、要注意です。

また足に疲れを感じている方は、来た道を戻った方が良いでしょう。

長くて急な坂

左が山頂からの下りで、足元に赤く点々と見えるのは、階段を支える杭です。

埋もれてハッキリした階段では無かったですけどね。

下りが終わって、緩やかな尾根道でホッとしたのもつかの間、右のような先が見えない程の急な下りが続きます。

下りが終わったら急な登り

長い下りが終わったぁ=!!!って思ったら、「今度は登りだぞぉ~」って主人が。。。

1段1段、ヨイショッ!ヨイショッ!って感じで登りました。^^;

高尾神社奥宮

急な階段を登りきると尾根になり、気持ち良く歩いて疲れを癒せました。

そして軽く登った先には、高尾神社奥宮があったのです。

このお社の左側に、大きな石碑が2つ建っていましたが、こういう文字が読めないので、何を意味していかは分かりませんでした

高尾神社へ向かって下山

ココからはまた下りで、そのあと少し登ったら、とても開けた場所がありました。

今回のコースで展望が良かったのは、網代城山の山頂とココだけでしたよ。

展望が良い場所

ベンチがある所から覗くと、大岳山や御岳山の奥の院がハッキリ見えました。

この2つは、大体どこから見ても形で判るのですが、その他の山は見る位置が変わると、見え方も変わっちゃって山座同定が出来

ないんですよねぇ。

山名を表示するアプリがあると聞いて、使った事はありますが。。。

方角や距離の設定が難しくて、目の前の山を表示できず終いで、使うのを諦めました。(笑)

下山開始

展望が良いベンチの場所からは、ドンドン下って標高を下げていきました。

鳥居が見えたらもう直ぐ

ドンドン下って行ったら、石の鳥居がありました。

ここまで来たら、下山出来た!と思っても良い場所です。

鳥居の所を右に曲がると、目の前に高尾神社が見えましたよ。

高尾神社から駐車場へ

階段を降りた目の前の道路を左へ進んで行くと、最初に橋を渡って曲がった場所に合流します。

そのまま車道を歩いて行っも、左へ登って土の上を歩いても、タイムはほとんど変わりません。

小峰ビジターセンターへ

登り初めに見た足跡が、すごく気になっていたので、帰りにビジターセンターへ寄って、写真を見て頂きながら、詳しくお話をお

聞きしました。

本を持って来て、ヒグマの足跡の形も見せても頂きました。

足跡はカモシカだった

お2人の職員さんも、ハッキリ断言は出来ないけど、「カモシカの足跡が重なったものでしょう」と言われました。

ヒグマの足跡は、丸くなくて半円で爪の跡が付くそうです。

「カモシカは細長いけど、手の平位に大きい物もあって、2つが重なったことで、蹄が熊の爪に見えたのでしょう」

そう言われました。

色々な人が気軽に歩く道なので、熊が出るようになったら大変だ!!と思って見て頂きましたが、ホッとしましたね。

熊は常に注意が必要

ただ少し離れた所にある喫茶店で、熊の目撃情報があるということなので、熊が移動して来ても不思議ではありません。

熊鈴は必ずどこかに着けて、しっかり鳴らしながら歩いてくださいね。

熊への警戒はこの場所に限らず、どこの山へ行く時も注意が必要ですよ。

楽しい山歩きが出来ることを、願っています。(^^)