日帰り登山は東京都心から少し足を伸ばすだけで、自然豊かな地域があり十分楽しめます。

そこで、東京都桧原村に位置する大怒田山(おおぬたやま)へ登り初冬の奥多摩を満喫して来ました

このブログでは、私が歩いたコースの情報を登山のコツと共にご紹介します。

アクセス

今回は、東京都桧原村の観光名所である『払沢の滝』から、さらに奥へ入った所にある『千足バス停』

をスタート地点に選びました。

公共交通機関利用

バスを利用する場合、JR五日市線の武蔵五日市駅からアクセス可能です。

しかし、本数が少ないので。事前に時刻表をしっかり確認しておくことが重要です。

払沢の滝までは、1時間に1本のペースでバスが運行されています。

しかし、その先の千足バス停まで行くバスは、時間帯によっては運行が無いので、注意が必要です。

車を利用する場合

払沢の滝入り口の分岐を右折し、右手に小さなお店が見えたら、その向かい側に約8台停められる

有料駐車場があります。

この駐車場は広めですが、スペースがロープで区切られているため、混雑しやすい紅葉シーズンや

連休には、早めに到着するのがおすすめです。

駐車料金は1日¥1000で、駐車場の向かいにある畑の上の家へ支払いに行きます。

下の画像が駐車場で、登山口はお店に向かって左側のフェンスがある所です。

登山口へのアクセス

まず、きつい傾斜が続く車道を長く歩かなければなりません。

この道は、初心者には厳しいかも知れませんが、登山の準備運動だと思ってゆっくり歩きましょう。

途中にはトイレも設置されていますが、水洗トイレのため冬季には使用できない可能性もあります

そして、コンビニは武蔵五日市駅から千足バス停までの間に2つしかありません。

最終は『戸倉』の信号のところなので、そこでトイレを済ませておくのが良いでしょう。

登山口

約25分もキツイ傾斜の車道を歩いて、やっと登山口に着きました。

登山口表記は、下の写真の右側の方にあります。

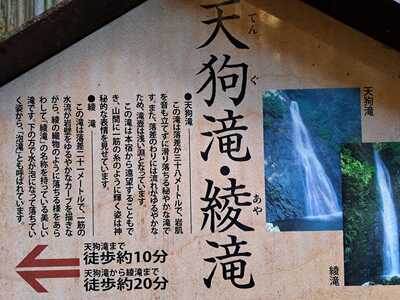

天狗滝と綾滝の両方を楽しむ

天狗滝コースがおすすめ

両方の滝を楽しむには、天狗滝のコースを選ぶことをおすすめします。

この分岐で、つづら岩方向へ進むと天狗滝を見る事が出来ません。

なので、初めて訪れる方はぜひ天狗滝方面へ進んでみてください。

どちらのコースを選んでも、綾滝までの距離や登山道の傾斜は、ほぼ同じですよ。

今回は綾滝コースを進みました

私は以前、天狗滝を見たことがあるので、今回は時間短縮のために、綾滝コースを選びました。

天狗滝コースの登山道は、記憶ではあまり岩場が多く無い印象でした。

でも、つづら岩へ向かうコースは、道が狭く岩も多いので慎重に歩く必要があります。

沢を渡った先の樹林帯と狭い登山道

樹林帯は広々していますが、登り進めるにつれて道が急に狭くなります。

この区間には、トラロープが張られていて『谷川が崩れやすいので山側を歩いてください』という

注意書きが掲示されています。

それが下の写真の場所です。

ちょっと分かりづらいかも知れませんが、主人とトラロープの間が崩れています。

崩れている所が見えますか?

ガレ場の様子

こちらの写真は、登山道の一部に見られるガレ場の様子です。

ガレ場とは、大きな岩がゴロゴロしているエリアです。

これは、登山道に良くある風景ですが、足を捻挫しないように慎重に歩くことが必要になります。

今回歩いたコースの特徴については、後ほど詳しく説明しますね。

登山道が分かりにくいエリア

できるだけ石の上に乗らないように歩きましょう

ガレ場の道を進むと、更に大きな岩がゴロゴロしたエリアに出ます。

ここでは、足元の石ばかりに注意を払ていると、進む道を見失いがちです。

定期的に顔をあげて、進む方向を確認しながら歩きましょう。

リボンなどの目印も確認してくださいね。

ただ、このコースにはリボンの目印が少ないので、地図は必須ですよ。(どの山でも必須だけど)

綾滝に到着

綾滝への入り口は、岩々の先にある樹林帯の所にあります。

上の方に、小さくて白い道標があるので見つけてくださいね。

綾滝は、岩肌を静かに流れ落ちる絹のような優しさが魅力の滝です。

足元が非常に不安定なため、岩の間に足を挟まないように注意が必要があります。

滝に近づく場合は、滑って川に落ちるリスクもあるため、滝に気を取られずに十分に注意してください

慎重に行動することが、安全に滝を楽しむためのポイントですよ。

この先道悪し

綾滝を過ぎて登って行くと、『この先道悪し』という表示が現れ、つづら岩までの急登が続きます

道が所々で狭くなっているため、登山道の中央部や木の近くを歩く事で、踏み外しを防ぎましょう。

この登山道の傾斜は非常にきついので、ゆっくり息を整えながら登ると良いですよ。

下の写真が急登の始まり部分で、まだ道は広いのですが、上に行くほど狭くなるので十分に注意

してください。

ゆっくり息切れしないペースで

歩きましょう。

急な登りが続く

下の画像は、かなり登った地点で撮っていますが、まだまだもっと高い位置まで直登が続きますよ。

『直登』と言うのは、急な場所を九十九折では無く、真っ直ぐに登ることを言います。

このように凸凹した地形では、足に負担が掛かりやすく疲れやすいので、段差の少ない部分を選んで

進むことが重要です。

1歩1歩の幅を狭くして、ゆっくりと登ることで疲れを軽減することが出来ます。

安全で効率的な登山を心がけましょう。

ゆっくり登りましょう

つづら岩に到着

『この先道悪し』という表示があった所から、休憩無しで45分の急登を経て、やっと『つづら岩』

に辿り着きました。

クライミングの名所

この『つづら岩』はクライミングで非常に有名なスポットです。

登っている人が居たら、つい見とれてしまうこと間違いないと思います。

しかし、写真を撮ってる私が居る場所は、登山道が狭くて危険な場所です。

もし、クライマーを観察するなら、必ず立ち止まって動かずに見ていてください。

そして、ここは大岳山方面と馬頭苅山(まづかりやま)向かう道の分岐でもあります。

今回は、大怒田山へ向かうので、この道標を左に進みます。

『富士見台』と書いてあるのが、大怒田山の山頂なんですよ。

1kmの差は大きい

私は疲れていました

私は、ここまでの急登で、かなり疲れてしまいました。

足の疲労感が強かったため、この後の行動をどうするか考えました。

地図を見ながら、ここから先のコース状態を考えたのです。

そして、馬頭苅山へ行くか大岳山へ向かうかを主人と話し合いました。

この時、登って来た急な道を降りる選択肢は、全く考えられませんでしたね。

なぜなら、急勾配の下山は滑りやすく危険で、太ももや膝への負担が大きいからです。

膝が弱い私にとって、急な下りは本当に厳しいものになるのを、体験で知っていますから。

大岳山へ向かうと決めた

地図で確認したところ、馬刈頭山は距離が短いものの厳しい登りが多いことが分かりました。

大岳山への道は、以前に歩いたことがある主人の記憶によれば、比較的ゆるやかだと言うのです。

なので、大岳山へ向かうことに決定しました。

自分のコースタイムを確認

決定はしたのですが、疲れている足では通常のスピードで歩けません。

だから、自分が歩いた場合のコースタイムを計算しました。

私のペースは、通常2kmを1時間となっています。

大岳山までは3.2kmなので、さほど疲れて無い時でも、1時間半以上かかる見込みです。

考えた末に出した結論

計算した結果、大岳山に着くのが12時30分を過ぎることがわかりました。

下山のコースタイムは2時間10分と、地図には記載されています。

もし、昼休憩を30分取ったら、下山完了は15時10分を過ぎるという計算結果です。

冬季の山は日暮れが早く、14時を過ぎると薄暗くなり始めます。

したがって、冬の登山では遅くとも15時までには下山することが鉄則となります。

全てを考慮した結果、私は大岳山への登頂を断念しました。

でも、主人は体力があるので1人で大岳山へ行ってもらい、私は下山する分岐の近くで主人の帰りを

待つことにしました。

目的地を大怒田山に変更

考えた結果、目的地を変更し大怒田山に決めました。

分岐まで、という目標では余りにもつまらないからです。

つづら岩を過ぎると、岩が出て来て急な登りが現れました。

これは予想外でしたね。

地図読みがしっかり出来ていない、という証拠です。(汗)

主人も、歩いた事があるとは言ってたものの、だいぶ前の話なので忘れていたようです。

疲れた足に、こういう段差は辛いんですよ。

尾根道に出た瞬間の爽快感

ついに平坦な尾根道に到達しました!

『つづら岩』の分岐から長く感じた道のりも、実際にはそれほどの時間が経って無いことに驚きました

疲れがピークに達すると、どんな道でも長く感じるものですから。

そして、急勾配を乗り越えた後の平らな尾根道は、まさに天国のように感じました。

中間地点

ここは、つづら岩から400m地点で、富士見台(大怒田山)までも400mという、ちょうど中間

地点です。

北側の枝間からは、日の出山が見えて山頂にある東屋までハッキリ見えました。

分かりますか?

でも、穏やかな尾根道は直ぐに終わり、またまた急登です。

大岳山が見えた!

まだ、あ~んなに遠くに見えます。

そして、微かに「もしかしたら大岳山まで行かれるかも」と思っていた望みは消え去りました。

富士見台に到着

大岳山が見えた後、岩ゴツゴツの場所を下ってから階段を登ると『富士見台』に到着です。

登って行って直ぐに目につくのが、下の画像です。

『関東ふれあいの道』による大きな表示。

そして、山頂表記と同じ物にも『富士見台』という表記がありました。

でもここは大怒田山の山頂!

地図では、大怒田山を示しています。

なので、辺りを見回すとほぼ中央にある太い木に、大怒山という山頂表示が有りました。

山頂からは壮大な富士山が、目の前に広がります。

しかし、この日はあいにく富士山の頂上は雲に隠れていて、美しい裾野とわずかに積もった雪が

見えるだけの状況でした。

それでも、その一瞬の景色を写真に収めることを忘れてしまい、いつも撮る動画さえも撮り逃して

しまいました。

時間が遅いと焦りに繋がる

当初の予定より時間が遅くなった場合、焦りが生じます。

登山中の焦りは、集中力を欠きやすくなり、怪我に繋がることも良くあることです。

気持ちを落ち着けることが大切なのは分かっていますが、この日は時間を気にし過ぎて焦ってしま

いました。

だから、景色をゆっくり眺めたり、写真や動画を撮ることも忘れたんでしょうね。

この日の食事

私は寒い時期の食事は、火を使う物または菓子パンと決めています。

その理由は、おにぎりだと冷えたご飯がパサパサになり、美味しく感じず食べにくくなるからです。

でも菓子パンも、甘かったり油っぽいものが多いので苦手なんですよ。

だから、いつもアンパン・ぶどうコッペパン・カレーパンの定番になってしまい、正直飽きています。

なぜ、コンビニでは甘いパンが多いんでしょう?

スーパーみたいに、総菜パンや甘くないパン(くるみパンなど)を増やして欲しいと思います。

寒い時は温かい飲み物が良い

温かい飲み物は、体を中から温める事が出来るので、おすすめです。

また、疲れで弱った胃にも温かい飲み物は、優しいですから。

私は、保温力の高い水筒にコーンスープを入れて持って行きます。

以前は、お湯を持って行ってカップで作っていましたが、寒さで冷えてしまうので止めました。

その代わり、あらかじめ作って水筒に入れるようにしたのです。

これで、最後までちゃんと温かく飲むことができるようになりました。

特に山頂で温かいスープを飲むと、疲れが和らぎホッとした気分になります。

おすすめのスープ

私のお気に入りでおすすめのスープは、『味の素のプロテインスープ コーンクリーム』 と同じく

味の素から発売されている『クノール たんぱく質がしっかり摂れるスープ ポタージュ』です。

どちらも美味しくて、とてもインスタントとは思えないほどのクオリティーなので、お試しあれ。

たんぱく質を補う

登山で疲れた体には、たんぱく質を補うことが重要です。

タンパク質は、筋肉疲労の回復を早める効果があるため、持参する食材にもこだわりたいところです

普段は魚肉ソーセージやカルパスを持って行くことが多いのです。

でも疲れた時には、温かいスープの方が喉を通り易く、体も温まって疲労回復に効果的だと感じてい

ます

大岳山へ向かって出発

約15分ほど休憩を取りましたが、足が攣るのを避けるため、私は1度も座らずに過ごしました。

これは、今回に限らずいつどこへ行っても、私は登山中にほとんど座りません。

あまり足の疲労感が無い時は、数分だけ座ることもあるんですけど。

座るのは良いとしても、立ち上がった途端にビーーーンッ!!ですから。

そして座っている時に、少し足を動かすだけでも攣ってしまう事があるので、座るのが怖いんですよ

出発は、12:15でした。

足場が落ち葉で見えない

この登山道は、非常に落ち葉が多く足元が見えないほどで、『積もってる』という印象でした。

この岩場に差し掛かった所で、前からご夫婦が苦労しながら左端を降りて来る様子を見かけました。

こうした岩場では、まず全体をしっかり確認することが重要です。

どこから登るのが最も登り易く、安全かを見極めてから進みましょう。

私の場合、中央辺りの段差が小さくて登り易いと判断し、無事にすんなりと登ることができました。

見晴らし台

急登を登りきると広いスペースに出ました。

ここは休憩用のベンチもあり、ゆっくり一息つくこともできます。

見晴らし台などの表示は何もありませんでしたが、この場所は展望台と呼んでも良いほど、素晴らしい

眺めが広がっていました。

遠くにはうっすらと丹沢山域が見え、左側には大きな独立峰も見えました。

おそらく、それは大山だと思います。

下山に使う分岐に到着

12:41に下山道がある分岐に到着しました。

大岳山方面へ向かった時点で、下山は白倉へ降りると決めていました。

主人は大岳山へ

私は、少し前から疲れのためにゆっくり歩いていましたが、主人は余力があるという事で大岳山へ

向かいました。

この分岐より少し手前に、大岳鍾乳洞から登って来る道と合流する分岐があり、そこから大岳山へ

の道は3回ほど歩いた事があるので、良く覚えています。

そのため、どれだけ長い道のりか、そして最後の山頂への登りがどれほど厳しいかも知っていました

この分岐に到達した時、私の足は疲れ切っていたので、早めに大岳山へは行かずに下山すると言うこ

とを、決断しておいて良かったと感じました。

展望の良い休憩スペース

分岐を通り過ぎて少し進むと、展望の良い広い休憩スペースに着きます。

ここは、コンクリートのベンチが3つあり日陰になっているため、夏は涼しい休憩ポイントとして

最適です。

しかし、寒い時期には日陰とコンクリートのベンチが冷たく、あまり快適ではありません。

疲れた足のストレッチ

私は、日が当たってる手前のベンチにザックを下し、入念に足をストレッチしました。

疲れた足で座ると太ももが攣りやすいため、登山中にはほとんど座わらないようにしています。

座ったとしても、5分程で立ち上がるように心がけています。

この時も、ほとんど立ったままでしたが、傾斜のある場所だったため腰が痛くなり、時々座って見

ました。

しかし、足が攣るのが怖かったので、直ぐに立ち上がりストレッチを続けていました。

休憩ポイントからの眺め

上の写真は、かなりズームアップしていて、実際の眺めは下の写真の通りです。

日が当たっているのに、息は白く見えるほどで体が冷えて来ました。

登り初めには、裏地がメッシュの薄いウインドブレーカーを着てましたが、ここの場所では裏地が

起毛された暖かいソフトシェルに着替えました。

こうした体感に対応するため、複数のウェアを用意する必要があります。

下山開始

13:49 大岳山から戻った主人と共に白倉方面へ下山を開始しました。

落ち葉が積もった道は危険

葉っぱが積もると道が見えなくなるので、石に足を乗せてしまったり、段差が判別できずに転倒する

リスクが高まります。

実際私は、上にある写真の道で3回滑ってしまい、そのうちの1回は尻もちを着くほどの転倒を経験

しました。

落ち葉で覆われた道では地面が見えないため、歩き慣れていても滑ることがあります。

特に登山に慣れていないかたは、慎重に歩く事が重要です。

トレッキングポールを使っている場合は、ポールで葉っぱを払いながら歩くか、地面を探りながら

進むことをおすすめします。

落ち葉が積もっている道

今回の登山道は、落ち葉で道が見えない個所が多くありました。

落ち葉が積もっている場所では、靴の中に葉っぱや小枝が入り込まないようにするため、ゲイター

を使用すると良いですね。

ゲイターについての詳細は、私の『登山用ゲイターの選び方と活用法』に関する記事で詳しく説明して

いるので、ぜひごらんください。

眺めの良い場所

すごく綺麗な尾根道に出ました。

上の写真の場所を進んだ突き当りは、開けていて素晴らしい眺めを楽しむことが出来ました。

丹沢方面の山が見えていたように、記憶しています。

落ち葉の道は終わり急な下坂

ようやく怖い落ち葉の道が終わりましたが、3回足を滑らせたり石に足を乗せた際に、左膝を捻じっ

てしまいました。

私は、両膝に変形性膝関節症を抱えており、捻じった時から痛みを感じていましたが、軽度で済んだ

のは、やはりZAMSTサポーターのおかげです。

ZAMSTサポーターは、高いサポート力と安定性をもっているので、膝の保護に役立ちます。

私が使っているZAMSTサポーターのEK-3について、レビュー記事があるので、ぜひご覧ください

林道を渡る

長い下り道を歩き、15:08には林道に出ました。

林道を利用して下ることも可能ですが、車道歩きは非常に疲れるため土の道を選びました。

林道の下の方には鳥居が見え、鳥居の手前右側にはお地蔵さんが祭られた祠がありました。

その祠には特に説明書きは有りませんでしたが、鳥居の所には石碑と石灯籠が立っていました。

しかし、石碑に刻まれている文字は読めず、内容を理解することは出来ませんでした。

下山しました

林道を渡ってから約10分ほどで車道に出て、下山することが出来ました。。15:20でした

急な下り坂で膝の負担を軽減する方法

膝に痛みを抱えている人にとって、急な下り坂は膝へ大きな負担となります。

私は、いつも長い下り坂で膝の痛みが強くなるので、思い付きで後ろ向きに歩いてみました。

すると、膝の痛みをほとんど感じることなく、スタスタと歩く事が出来たのです。

ただし、後ろ向きに歩くという事は、危険を伴います。

股下から後方を見ながら歩いたり、時々後ろを振り返って確認しながら、車の音にも注意を払い

ましょう。

膝の痛みが強くなった場合は、周囲に気を付けながら、このテクニックを試してみてください

登山口近くのバス停と下山の注意点

15:33に、やっと桧原街道に出ることが出来ました。

この登山口の直ぐ横には、『白倉』バス停がありますが、バスの運行頻度は1時間に1本程度です。

そのため、バスの時間に合わず歩いて行ってしまう人も、少なくありません。

私もバスに乗ることが出来なかったので、バス停から駐車場まで3つのバス停分の距離を、約15分

ほど歩きました。

そのため、車に着いたのが15:50頃と、非常に遅い時間になってしまいました。

夏の時期でしたら、17時過ぎまで明るいので安全ですが、冬季は日が短くて特に山間部では16時

ともなれば、薄暗くなってきます。

なので、冬季登山は遅くとも15時までには、下山ができるように計画を立てることを推奨します。

冬季登山に必要な知識

冬季は、低山であっても麓より気温が低いので、体を守るための防寒知識が必要となります。

ウェアのレイヤリング、脱ぎ着のタイミング、アイテムの機能など、私のブログでも色々解説して

いるので、参考にして頂きたいと思います。

防寒対策

冬の登山には、手袋や耳当て、ネックウォーマーなどの寒さ対策が不可欠です。

特にネックウォーマーは大きめの物を選ぶと、帽子のように頭に被ることができ、耳までしっかり

カバーすることが出来ます。

これにより、帽子だけでは耳が寒いと感じる時のために、ザックにネックウォーマーを入れておく

と便利です。

耳付き帽子

冬の登山において、耳付き帽子が最も効果的ですが、選ぶ際には暑くなった時に耳を留められたり

中に折り曲げられるタイプが最適です。

冬の登山の特徴

歩き始めは寒くても、急登などでは汗をかくほど暑くなります。

しかし、日当たりが良い場所でも、立ち止まると体が冷えてしまうことがあります。

そのため、冬の登山ではレイヤリングが非常に重要です。

荷物が増えてしまうこともありますが、ライトダウンジャケット・ソフトシェル・ウインドブレーカ

ー・フリースなどをザックに入れておくのが良いでしょう。

それらを、体温に合わせて頻繁に脱ぎ着をして、調節することが非常に大切なのです。

ガレ場・ザレ場について

この記事の最初の部分で触れた、ガレ場やザレ場など登山道の状態について解説します。

ガレ場

岩や石が多く散乱している登山道の部分を指します。

自然の浸食や岩の崩落によって形成され、以下の特徴があります。

状態

不安定な石や岩が多く、歩く際に足元が不安定になります。

滑りやすく転倒の危険があるため、慎重な歩行が求められます。

歩き方

足を置く時に一気に体重を乗せずに、石が動かないかどうかを確認する必要があります。

それは『浮石』と言って、大きな岩でも簡単に傾いたりズレたりする岩があるためです。

不安定そうな岩や石を見た場合は、軽く足を置いて安定しているか否かを確認しながら歩きます。

安全対策

岩や石で埋め尽くされているような場所では、進むべき方向を見失ってしまう場合があります。

足元ばかりに気を配るのではなく、少し進んだら顔をあげて周囲を観察し、先の登山道を確認しな

がら進む必要があります。

このような場所では、石に白や赤・黒色などのペンキで、マークが付いていたり、近くの木にピンク

や赤色のテープがぶら下がっているので、見失わないように注意しましょう。

ザレ場

細かい砂や小石が積もっている登山道を指します。

状態

砂や小石の上は滑りやすいため、登りでも上手く歩けなかったり、下りでは足を滑らせて転倒という

危険を伴うこともあります。

歩き方

ゆっくりと歩く事で、足元の滑りを防ぎます。

トレッキングポールを使うと、安定感が増します。

安全対策

滑りやすいという事を頭に入れておき、特に下りでは速度を抑えゆっくり歩く事が大切です。

他の登山者が歩く事で、落石が起こることもあるので、周囲の状況にも注意を払いましょう。

まとめ

今回私が歩いたのは、5時間40分でした

お昼休憩と主人を待ってる時以外は、休憩を全く取らず写真を撮るために足を止めただけでした。

私たちの登山スタイル

これが、私達の登山スタイルになっています。

私たちは、足を止めずに歩き続けることを基本にしています。

その理由は、私が足を止めると攣ってしまうからです。

よほど疲れていない限りは、休憩という時間を取らずに歩き続けます。

飲みものを飲むときも、行動食を食べる時も、歩きながらや足踏みをしているんです。

主人が座って休憩している間や、お昼ご飯を食べる時でも、足を動かし続けるようにしています。

自分の登山スタイルを見つけよう

基本的には、1時間歩いたら5分ほどの休憩を取り、行動食を食べるとバテずに歩き続けることが

出来ると言われています。

私は、休まずに歩く事を推奨はしません。

色々なタイミングで、休憩時間も変えながら、自分にあった登山スタイルを見つけることが、とても

大事だと思います。

行動食はポケットへ

ザックのウエストベルトにあるポケットに、一口チョコや飴・一口羊羹などを入れておくと、必要な

時にサッと取り出せて便利です

急な坂を上った後は、チョコなどを1個でも食べて消耗したエネルギーを補給することが大切です。

でも、その都度ザックを下ろしていては、タイムロスに繋がり予定時間にずれが生じると、焦りにも

繋がります。

休憩時間以外は、歩きながらエネルギー補給が出来るように、工夫しましょう。

休憩時間は10分以内に

歩き続けて、体が温まり筋肉の動きも良くなったところで、長く休憩してしまうと体は歩き出す前

の状態に戻ってしまいます。

なので、途中での休憩は長くても10分以内が良いとされています。

おすすめの水筒

今回は、保温力が6時間で74℃という水筒をご紹介します。

多くの物は6時間で64℃となっていますが、この温度ではカップ麵を作るのには低過ぎです。

また寒い時は、お昼に飲もうと思ったら温くなっていた、ということも起こります。

ですから、保温力が高い水筒がおすすめなのです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/376c209e.a4fd3246.376c209f.9426914d/?me_id=1404498&item_id=10000508&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsantora%2Fcabinet%2Fsg%2Fsm%2Fts%2Fcompass1690881266.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/211f76d1.db95b86f.211f76d2.c4bee596/?me_id=1222208&item_id=10186920&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flivingut%2Fcabinet%2Fmaker_thermos8%2F421071.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)