天覧山は、明治天皇が登られたことで、この名前がつきました。

多峯主山(とうのすやま)の由来は判りませんでした。^^;

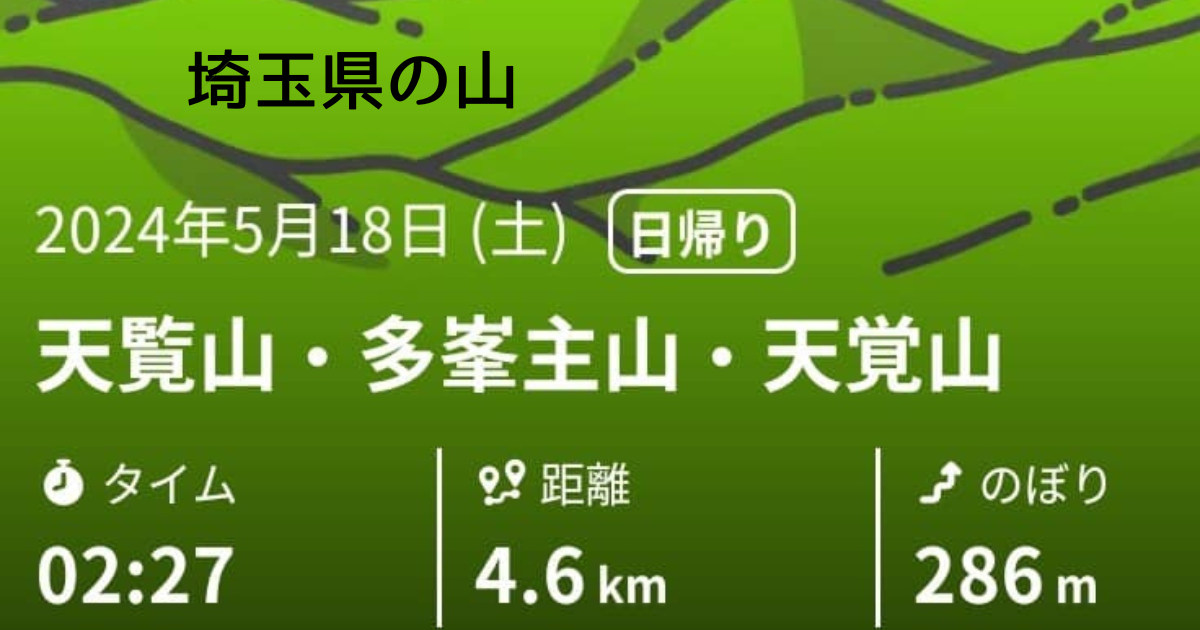

どちらも埼玉県飯能市にある低山です。

ヤマノススメという漫画から火が点いて、当時は若い子が聖地として多く登っていました。

低山なのに眺めがすっごく良いので、登山初心者さんにおすすめの山なんです。

多峯主山は、天覧山と同じ登山口から登れて、初めての縦走を経験することが出来ますよ(^^)

天覧山・多峯主山アクセス

電車でも車でもバスでも、行きやすい山です。

公共交通機関

西武池袋線の飯能駅から歩いて約30分。

バスに乗る場合は、国際興業バスに乗り天覧山下バス停で下車。約10分です。

車で行く

能仁寺の向かい側にある、市民会館の駐車場が無料で停められます。

ただし、市民会館や飯能中央公園で催し物がある時は、関係者以外駐車禁止になるので、事前に調べておいてください。

また広い駐車場ですが、手頃に登れることで人気の山だから、遅くても9時前に着かないと満車になる可能性があります。

天覧山登山口

登山口はいくつかありますが、距離が短くて登り易いコースは、能仁寺のところから入るコースです。

OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~の、建物に向かって右側から入って行きます。

登山口表記は、歩道の横に古びた黒っぽい木製のものがありますが、見つけにくいかも。

まずは天覧山へ

山頂まで行かずに、多峯主山へ行く事も出来ますが、展望が良いので登って見る価値はあります。

登山道

能仁寺を過ぎたところから、急な坂道になります。

このコースの中で、1番キツイ所なので、頑張ってください(^^)

登りきると天覧山中段と言う場所で、トイレと広々とした東屋があり、登山記念のノートも置いてありますよ。

天覧山中段

奥に進むと天覧山山頂へ、登らずに右へ進むと多峯主山へ、登山道が続きます。

とても広いので、子供を遊ばせるのに良さそうです

綺麗なトイレと、広い東屋もあるので、最初の急坂で疲れた人は、ゆっくり休憩出来ます。

山頂へ左折

登って来たまま直進すると、直ぐに直進と左折の分岐がありますが、山頂へ行くなら左折です。

直進すると、山頂の裏側にある東屋へ出てしまいます。

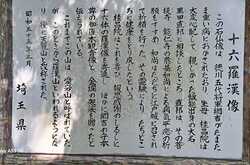

十六羅漢像がお出迎え

右手岩壁のあちこちに鎮座していますが、岩肌と同系色なので、ササッと進んでしまうと見落とすかも(笑)

16体、見つかるかなぁ?

岩場出現!

十六羅漢像の先には岩場があり、初心者は怖いかもですが、見た目だけです(笑)

特に難しいことは無いので、勢いをつけずに静かに登ってください。

勢いをつけたらどうなるか・・・、登った所で判ります。(^0^)

天覧山の山頂は眺め良し!

動画は、岩場を登り切ったところから、始まります

多峯主山へ

天覧山の山頂へ、登って行ったところの向かい側に、下山の道があります。

下の林道に降りるまで、ず~~と続く長い長い階段です。^^;

滑りやすいので、足元に気をつけて下りましょう。

膝の痛みなどで階段が嫌な人は、天覧山中段まで戻って、そちらから進んでも良いですよ。

急なところも無く、ゆるりと歩けます。

見返り坂

直進すると、見返り坂へ入り、今度は長い登り階段です(笑)

名前の由来は、ここを登った人が景色の良さに何度も振り返った、という事です。

ですが、今では木々が伸びてしまっているので、振り返っても景色は見えません、あしからず(笑)

急な階段が終わると平坦な道が待っているので、頑張りましょう!

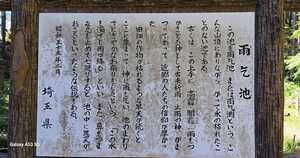

雨乞池

進んで行った目の前に池があります。

この池が見えるかどうか、くらいの時に左の下を覗いてみてください

行った事が無いので正確には分かりませんが、山頂表記みたいな木の柱が立っていて、何か書いてあることは分かります。

池の上にも登山道

上から雨乞池を見下ろすのも良さそうで、そのまま多峯主山へも向かえます。

ただし、上の道を歩くとトイレの所に出るので、間にある黒田直邦さんのお墓は、通り過ぎてしまいます。

黒田直邦さんのお墓

池から離れ登り出してすぐ、右手に石の階段があります。

見ると上に何かがありますが、長くて急な石段を登る勇気が無くて先へ進みました。

すると、そこにも右へ登る、短い階段があったので、そちらから登った見たのが下の写真です。

立派なお墓

黒田直邦さんは徳川綱吉の側近として、幕閣で活躍した人だそうです。

短い階段から登れば直ぐなので、ぜひ立ち寄ってみてくださいな。

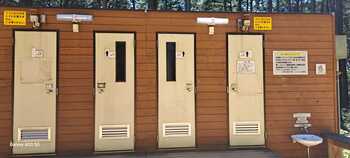

バイオトイレ

お墓から登山道へ戻ると、先の方にトイレが見えます

バイオトイレで、とても綺麗だし嫌な臭いも無いので、山のトイレに慣れてない人も安心して使えますよ。

男女分けは必要?

立ってする男性用ならわかるのですが、同じ便器が付いているなら、男女を分ける必要性は無いですよね。

おかげで女性用は、並ぶことが良くあります(汗)

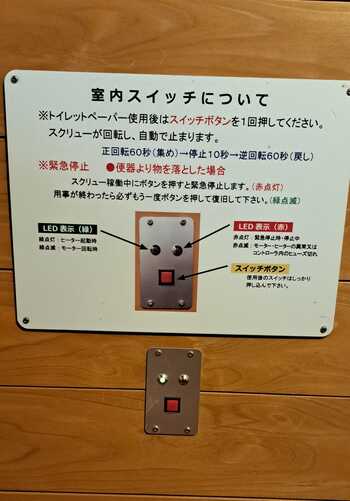

トイレの中は、こんな感じになってます。

バイオトイレ

これは、古いタイプですね、最近の物はもっと家庭用に似てます。(ここも今は変わったかも)

コレを初めて見た人は、便座の形に驚くでしょう。

座りにくいけどグッと奥へ座って、済んだらボタンを1回だけ押すと、中が撹拌される仕組みになっていています。

水が流れないので、汚物もペーパーもしっかり穴に落としてくださいね。

中にはおがくずのような物が入っていて、微生物が分解してくれるので、汚物処理の費用が削減されるそうです。

バイオトイレの注意

中では微生物が汚物を分解しているので、ビニールやナプキンのような、吸収体が入ったものは分解できません。

トイレッとペーパー以外は、絶対に落とさないでくださいね。

また鍵とか携帯などを落としても、拾えないだけでは無くて、機械を壊してしまうので、注意を払ってください。

多峯山山頂

動画は、山頂直下の階段から始まっています。

私が「何かの匂いがする」と言っているのは、コアジサイの匂いでした。

動画を撮る時は、人の顔が入らないように撮りましょう。

プライバシーの侵害で、訴えられても文句が言えませんから。

写真も同じで、顔がハッキリ判る物は、隠してくださいね。

周回コース

雨乞い池を見て登って来た人は、山頂に入って右手側に降りるコースへ入ると、天覧山中段へ出られます。

こちらは、急なアップダウンは無いので、疲れた足で歩いても楽です。(降りはじめだけ少し急)

タイムは、10分くらい長くりますが、緩いので気にならないと思います。

こちらのコースでは、天覧山を巻いて歩けます(登り返すことも出来ますよ)

暑い日の登山コーデ

ほんの一例として見てください。

特に低山は、風も温くて暑いので、気温が高い時はハンディ扇風機やうちわ、保冷剤などを持つと安全です。

シャツのおすすめ

吸汗速乾機能があるシャツ、を着るのは真冬でも同じですが、暑い時は肌触りもサラッとしているものが気持ち良いです。

安いけど機能はしっかりしているので、私は色違いで6枚くらい持ってて1年中、普段から使っていますよ。^^

帽子のおすすめ

頭にも多くの汗をかくので、帽子も吸汗速乾機能の付いているもので、メッシュ素材や頭周がメッシュになっている物などが良いでしょう。

またツバは、あまり広く無いほうが良いですね。

なぜなら、後ろ側がザックに干渉しちゃって、頭を動かすたびに帽子がずれてしまうから。

帽子クリップを使う時は、留めるのを真後ろにするとザックに干渉するので、少し横の方が良いと私は感じます。

下のホライズンハットについては、他の記事で詳しく書いているので、参考にしてください。

ハンカチより手ぬぐい

手ぬぐいについての解説記事もあるので、そちらを参考にしてください。

綿素材は乾きにくいから登山には不向き、と色々な所で言っているのに?(笑)

しかし!手ぬぐいに関しては生地が薄いし、織も詰まって無いので乾きやすいんですよ。

おすすめのタイツ

保温タイプと、夏用の薄手のものとがあります。

今まで私は、1年を通して同じ物を履いていましたが、夏場は暑くて汗ビッショリでした。

それで薄手を夏用に購入しましたが、暑さが全く違ってずっと楽ですよ(笑)

タイツについて、解説している記事もあります。

靴下も夏向きに

登山に履く靴下は、いわゆるスポーツソックスでは無く、登山用を購入してください。

それは性能のレベルが、大きく違うからです。

登山用靴下に関しては、2つの記事で解説しているので、カテゴリーの登山用靴下を参考にしてください。

足は、想像以上に汗をかき、足が湿ると靴擦れを起こす原因になるのです。

下の靴下は厚手と書いてありますが、私が履いた感覚では中厚手のようです。

雪の無い冬山以外はサングラスを

サングラスって必要?って、思う方もいると思いますが、サングラスは必要なん

ですよ。

これも登山にサングラスは必須で解説しているので、読んで頂きたいです。

調光や偏光レンズなら、樹林帯の暗い中でも、サングラスをかけたまま歩けるので、登山におすすめです。

日焼け対策にアームカバー

接触冷感をうたった長袖もありますが、冷感を感じるのには、肌に接している必要があります。

また日陰で冷たい風が吹くと、体が冷えてしまうことも。

なので、半袖+接触冷感のアームカバーがおすすめなのです。

天覧山~多峯主山は初心者向け

距離が短くて特別に急な所も無く、危険個所も無い登山道なので、初心者の方には特におすすめの山です。

低山なのに(天覧山195m・多峯主山271m)山頂からの眺めが素晴らしい、お得な山ですよ。

多峯主山は、暑くなると蜂が多く飛び交いますが、手を出さないで放っておけば、刺される事は無いでしょう。

心配な方は、念のためにファーストエイドキットにポイズンリムーバーを入れておくと良いですね

低山でも山は山

ウェアや持ち物は、しっかり準備して出かけてくださいね。

登山の基礎装備や登山入門知識、その他ウェアの事などは、カテゴリー分けしてあるので、読んで頂きたいです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c4b587d.76ca53d6.3c4b587e.b802429d/?me_id=1229107&item_id=10006334&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Felpresidente%2Fcabinet%2F0005%2F11097d.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/19f33ecc.6984cbf6.19f33ecd.ee39fb4d/?me_id=1265611&item_id=10006112&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fcanpanera%2Fcabinet%2Fitem169%2Fitem_n17063_6.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/211f763f.d41478f6.211f7640.79e32323/?me_id=1229472&item_id=10009917&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkomesichi%2Fcabinet%2Fgoods_image%2Fkte-mb_01.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/211f763f.d41478f6.211f7640.79e32323/?me_id=1229472&item_id=10004353&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkomesichi%2Fcabinet%2Fgoods_image_5%2Fmame_01.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/211f763f.d41478f6.211f7640.79e32323/?me_id=1229472&item_id=10016052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkomesichi%2Fcabinet%2Fgoods_image%2Fkte-md_01.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39420e15.da59edf1.39420e17.a91e46ae/?me_id=1305910&item_id=10002242&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhopnic%2Fcabinet%2Fpo_h3107%2Fthumbnail.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a2266bb.9442ff44.4a2266bc.978cee3c/?me_id=1408135&item_id=10000528&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpimentstore%2Fcabinet%2Fbiiino%2Fitem%2Fmain-image-2%2F20250702182951_1.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cc5bd7e.c74cbcfc.1cc5bd7f.4362d788/?me_id=1201987&item_id=11205295&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Floupe-studio%2Fcabinet%2Fi-sngls%2Fsw-ss-295.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2a7135c5.c0d1fc71.2a7135c6.5868ef0c/?me_id=1400232&item_id=10000146&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frenfrojapan%2Fcabinet%2Fnnclc78ec%2Fnnclc78ec_main2024.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1e85744a.79af9ff2.1e85744b.65deaf65/?me_id=1261438&item_id=10072654&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Foutletruckruck%2Fcabinet%2F2025%2F5%2F250522%2Fspdmam0014.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3c4c0e75.08ec0593.3c4c0e76.cde10c96/?me_id=1283018&item_id=10007937&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fisshoudou%2Fcabinet%2F45%2Fzx-rob-xt001-45_2.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)