紙地図を持って山へ行こう!

それは、スマホは機械だから、電池が無くなったり壊れたら、使えなくなるからです。

この記事では、山と高原地図、という紙地図の見方や使い方などを解説します。

地図は見慣れることが1番。

だから何度も見返したり、地図読み教室を開催している所もあるので、参加すると良いでしょう。

またスマホの地図と見比べて、現在位置を確認したり地形を確認すると、理解が深まるのでやってみてください。

紙の地図

本屋さん、アウトドアショップ、ネットなどでも購入する事が出来ます。

紙なので、広範囲はフォローでき無いから、自分が行く山が載っている地図を、買いそろえる必要があります。

2種類ある紙の地図

良く見る『登山地図』と、もう1つ『地形図』というものがあります。

地形図

国土地理院が発行する2万5千分の1の縮尺地図です。

細かな等高線と記号で、

山の地形や植生などを表していて、とても有用性のある情報が詰まっています。

でも、これを読み解くには読図という知識と技術が必要です。

山岳ガイドやアウトドアショップで、地図読み教室を行っているので、参加すると良いでしょう。

登山地図

カラーで表示されていて、とても多くの情報が、書き込まれています。

登山道とそのコースタイムや、山小屋・テント場・水場などなどです。

代表的なのが、下の画像にある山と高原地図。

1965年創刊という、歴史のある地図で、山岳ガイドさんも使ってますよ。

毎年書き換えられる

地図には、年々変化している情報が書き加えられたり、書き替えられたりします。

なので、毎年買い換えるのが好ましいのですが、それはそれで大変(;^_^A

それでも、全く初めての山域へ行く時は、買ってくださいね。

紙地図にはコンパスが必要

地図は、上が北ということは、誰でも覚えていますよね。

山と高原地図も、当然そのように記載されていますが!記載する関係で微妙なズレが生じています

そのため、地図の端っこには縮尺サイズと共に、正確な北の方向が示されているのです。

地図のズレ

紙の端と平行に合わせると、北が少しズレているのが分かります。

初めから、これだけズレてますよ、って表示がされているのです。

右の図を見ると、地図に書かれた図の枠線と平行になって無いことが判りますか?

地形図の場合は、このスケールに添った青い線の所を、地図上に書き込んでしまいます。

それによって、正確な方角が解ると言うことです。???かもですが(笑)

今回は山と高原地図を解説するので、これだけのズレがあるという事を理解しておいてください。

紙地図の代表は山と高原地図

登山詳細地図というのがありますが、文字通りとても詳細に書かれていて、初心者には分かりにくくなっています。

なので、山岳ガイドも使っていて、初心者にもわかりやすい山と高原地図がおすすめです。

紙地図はどうなってるの?

折りたたまれている地図を開くと、ブログのトップにある画像になります。

その地図の中に、赤線で囲われている場所があるの、分かりますか?

その部分は裏側に、拡大した図が表示されています。

なので登山道が入り組んだ所などが、より分かり易くなっているのです。

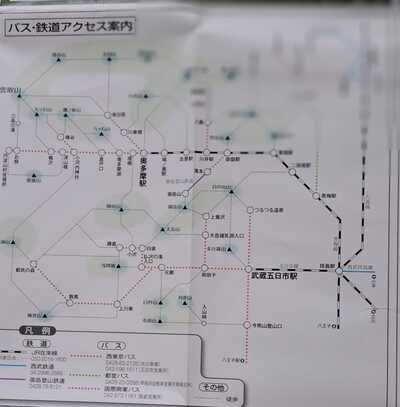

また、登山口までが判りにくい箇所は、別枠に丁寧に書かれています。

バスや電車で行く場合、車で行く場合はなどの情報まで、見ることができるのです。

コースタイム

地図の中に書かれている赤い線が登山道で、その横に書いて有る数字が、地点から地点までのコースタイムです。

数字の横に▼のマークが付いているのは、その先端方向へ向かって何分という見方をします。

同じ道でも、両側に書いてある数字に、違いがある事に気が付きましたか?

登りはキツイからコースタイムは長くなり、下りではコースタイムが短くなっています。

コースタイムはど

うやって決めてるの?

基準は、40~60代の登山経験者による、2~5人のパーティーで、雪の無い夏の時期に小屋1泊装備で、晴天の時に歩いた事

を想定して書かれています。

なので、若者はずっと早く歩けるでしょうし、40代でも登山に慣れて無い人や体力があまり無い人などは、書かれているタイム

で歩くのは難しいでしょう。

また、山頂で料理をするために、重い道具を背負っている人も、想定より時間がかかるでしょう。

歩いて見て自分と比較する

自分が区間を何分で歩いたかを、書き残すか写真に残して、自分が何分で歩けたかを比べます

地図や山域によっては、コースタイムが甘かったりキツかったりと、違いがあります。

なので地図に書いてある数字は、あくまでも目安にしかならないことを、理解しておきましょう。

自分のタイムを知る必要性

例えば、地図にコースタイムが50分と書いてあり、今は11時だとします。

あなたは数字だけを見て、11時50分に山頂に着くと計算しましたが、50分では歩けずに1時間10分かかってしまいました

そうなると、予定より20分も遅れた事になってしまいますよね。

下山でコースタイム通りに歩けたとしても、下山できるのは予定より20分遅れ。

なので、バスに間に合わなかった、などトラブルが起きてしまうのです。

そこで、自分が1kmを何分で歩けるのか、キツイ登りなら何分、急な下りなら何分、など自分のペースを知っておく必要がある

と言うわけなのです。

予定時間が狂うのは危険も伴う

車で来ている人は影響が少ないでしょうが、本数の少ないバスを1時間以上も待つことになってしまい、予定の電車にも乗れ

ず、帰宅時間も大幅に遅れてしまうことで、家族に心配をかけてしまいます。

また、日の短い冬は14時を過ぎると山の中は薄暗くなるので、不慣れな山だった場合は、不安な気持ちや焦りから、道迷いや滑

落といった危険性が、とても高くなるのです。

暗くなるとヘッドライトを使っても、道標も地図もド残同さえ見え難くなってしまうから。

このように、予定時間が狂うという事は、色々な面で困ったり危険を伴うのです。

紙地図から地形を読み取る

地図には等高線が書かれていますが、線と線の間が狭いと急斜面で、間隔が広いと傾斜も緩やかな道ということなんです。

そして山頂などの高い所から見て、低い方へ繋がっている所を尾根と言い、逆に等高線が低い所から高い所へ食い込むように書い

て有る所は谷と言います。

尾根とは

両側に、そこより高い場所が無いところです。

右側も左側も、下りの斜面になっているような所です。

しかし必ずしもそうとは限らず、広くて尾根とは思えないような場合もあります。

谷とは

両側に高い場所がある、谷間のところです。

この谷も必ずしも、両側が高くなっているとも限らないので、見極めが重要です。

紙地図上の尾根と谷

白い線は尾根で、青い線は谷です。

丸く囲ってあるのは、三頭山の中央峰の山頂なので、等高線が歪んではいるけど円になっています

尾根は高くて谷は低い

そう思いながら、地図をジーッと見ていると、立体的に見えてきませんか?

そして秩父多摩甲斐国立公園と書かれている辺りは、等高線の幅が狭いので、傾斜がキツイ斜面だという事が判ります。

一方、その左部分の白線の左側を見ると、右側より間隔が広くなっているので、こちらの方が傾斜は少し緩くなっていると言うの

が判ります。

等高線と登山道を見る

地図を見ると登山道が、四方八方に伸びていますよね。

こういう場合は、等高線の幅が広い場所が多い登山道を選んだ方が、少しは楽に歩けるという事になります。

また、登山道の等高線を見て「この先は傾斜がキツそうだから、手前のココで休憩しておこうか」などと、計画的に休憩を取るこ

とも出来ると言う訳です。

地図記号を見る

上の地図では文字が多すぎるせいか、地図記号が見つけにくいのですが、上部で中央の白線と左側の青線の間を見てください

これは地図記号です。

記号に関しては、登山地図の記号をマスターしよう、の記事に詳しく書いてあるので、参考にしてください。

地図記号は、道に迷った時の目標物になるので、岩・木・崖などくらいは、覚えておくと良いですね。

紙地図を持って山へ行こう!

登山に地図は、必須の装備品です。

スマホアプリの地図が、ものすごく使いやすいことは、私も使っているので良く判ります。

でも、スマホは機械ですからね。

電池の消耗や故障で使えなくなったら、と考えると恐ろしいです。

そのために、スマホ地図を使っていても紙の地図も持って行く、方が良いという事なんです。

紙の地図と言っていますが、汗や少し位の雨では破れないように、加工がされているので安心です。

心配な方や雨が降りそうな時は、地図ケースを使うと良いですね。

スマホ地図も紙地図も

両方を持つ事で、もしもの時にも安心材料になります。

慣れるまでは、スマホを見ながら紙地図で、現在位置を確認する、を行っていると段々と理解できるようになって来ます。

スマホ地図については、『地図は登山の必需品・・・』の記事で詳しく書いてあるので、参考にしてください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184135ed.df8c71ee.184135ee.3a5bd523/?me_id=1213310&item_id=21515630&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1889%2F9784398771889_1_6.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184135ed.df8c71ee.184135ee.3a5bd523/?me_id=1213310&item_id=21515598&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2305%2F9784398772305_1_6.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184135ed.df8c71ee.184135ee.3a5bd523/?me_id=1213310&item_id=21515562&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2220%2F9784398772220_1_6.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184135ed.df8c71ee.184135ee.3a5bd523/?me_id=1213310&item_id=21515546&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2053%2F9784398772053_1_6.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4a10f716.bc484c52.4a10f717.d3421df2/?me_id=1420921&item_id=10001277&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ftsjahop%2Fcabinet%2Fr_2023062151%2F10001277_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)